(PA_ÖBMV) – Die von der Österreichischen Energieagentur erstmals präsentierte Biomassestrategie zur optimalen Nutzung von Biomasse in Österreich und die damit einhergehenden logistischen Anforderungen standen im Mittelpunkt der Fachtagung „Biomasse: Aufbringung, Verarbeitung und Logistik“ des Österreichischen Biomasse-Verbandes am 18. Juni in Wien.

LINK zur Kurzversion der Studie: https://www.energyagency.at/fileadmin/1_energyagency/aktuelles/biomassestrategie_kurzfassung.pdf

„Wir haben alle viel zu tun“, fasste Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes den zweiten österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel zusammen, der am Vortag der Veranstaltung präsentiert worden war. „Die Auswirkungen der Klimakrise sind in den letzten Monaten besonders deutlich sichtbar und spürbar geworden. Der Sachstandsbericht unterlegt dies mit Zahlen, er rüttelt auf und macht deutlich, dass wir in der Verantwortung stehen. Nachhaltig handeln heißt, sein Tun zu Ende zu denken.“

Laut Sachstandsbericht ist Österreich von der Klimakrise besonders betroffen und hat sich mit 3,1 °C fast doppelt so stark erwärmt wie der globale Durchschnitt. Hitzewellen haben in den Landeshauptstädten in den vergangenen Jahrzehnten um 50 % zugenommen. Im Osten könnte der Grundwasserspiegel infolge von Trockenheit und Dürren bis 2050 um fast ein Drittel zurückgehen. Derzeit verursachen Extremwetterereignisse in Österreich Schäden von 2 Mrd. € pro Jahr, 2030 könnten es bis zu 5 Mrd. € sein.

Titschenbacher erinnerte daran, den gemeinsamen Weg in Richtung Energiewende weiterzugehen und den schnellen Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu vollziehen. „Zusätzlich zu natürlichen braucht es technische Kohlenstoffsenken, um zumindest das 2 °C-Ziel noch erreichen zu können“, forderte er. „Wir brauchen die Kombination aus allen erneuerbaren Energiequellen und eine effiziente, kostengünstige und volkswirtschaftlich vorteilhafte Umsetzung, damit die Bevölkerung den Weg aktiv mitgeht.“

Totschnig: Biomasse ist Chance für sichere und erneuerbare Energieversorgung

„Als regional verfügbarer vielseitiger Rohstoff ist Holz nicht nur ein wichtiger Energielieferant, sondern auch ein Beispiel für die gelebte Bioökonomie“, betonte Bundesminister Norbert Totschnig in seiner Grußbotschaft. „Bioenergie bietet eine echte Chance für eine dezentrale, sichere und erneuerbare Energieversorgung im ländlichen Raum. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, welche die Nutzung von Biomasse ermöglichen statt verhindern. Mit Initiativen wie dem Waldfonds und der Neuaufsetzung der Förderung für den Kesseltausch wollen wir hier gezielt investieren und die wirtschaftliche Wertschöpfung in unserem Land fördern.“

Biomassestrategie gibt Rahmen für Ausstieg aus fossilen Energien vor

„Mit der Biomassestrategie liegt ein umfassendes Konzept vor, wie Klimaschutz technologisch, wirtschaftlich, sozial und nachhaltig und vor allem praxistauglich funktioniert“, erklärte Titschenbacher. „Die Biomassestrategie ist eine beeindruckende Standortbestimmung, wie wir Biomasse heute und morgen nutzen, und wo die Grenzen liegen.“ Dies ergänzte Studienautor Lorenz Strimitzer von der Österreichischen Energieagentur: „Die Biomassestrategie gibt einen konsistenten Rahmen vor, wie der Ausstieg aus fossilen Energiequellen mithilfe der Bioökonomie umgesetzt werden kann.“ In Österreich werden aktuell 46 Mio. Tonnen Biomasse genutzt. Die Bioökonomie setzt etwa 161 PJ an Energie ein, davon sind rund 58 PJ fossil, vor allem Erdgas und Diesel. Die mit dem Biomasseflussbild verknüpften Treibhausgasemissionen durch fossile Energie belaufen sich auf 7,32 Mio. Tonnen CO2. Allerdings ist die CO2-Bindung über die Photosynthese um ein Vielfaches größer. In Summe übersteigen die CO2-Einsparungen durch die Biomassenutzung die dabei verursachten Emissionen deutlich. Allein die energetischen Substitutionseffekte belaufen sich auf bis zu 26 Mio. Tonnen vermiedenes CO2 im Jahr 2040 – wenn die Bioenergie entsprechend ausgebaut wird.

Mehr Biomasseeinsatz kann Selbstversorgungsgrad auf über 90 % steigern

Die Energieagentur hat drei Szenarien mit einer niedrigen (250 PJ), mittleren (350 PJ) und hohen (450 PJ) Biomassenutzung bis 2040 entwickelt, wobei fossile Energieträger bis dahin ersetzt werden sollen. „Je höher das genutzte Biomassepotenzial, umso größer ist der Anteil der inländischen Energieerzeugung“, erläuterte Strimitzer. „Die Nutzung des heimischen Biomassepotenzials trägt maßgeblich dazu bei, eine krisenfeste, stabile und klimaneutrale Energieversorgung für Österreich sicherzustellen. Je nach Szenario steigt der Selbstversorgungsgrad auf 89 % bis 94 %.“ Derzeit sei Österreich noch zu etwa 65 % von fossilen Energieimporten abhängig.

Forcierter Kesseltausch: einfache Umsetzung und große Effekte

„Um Lock-In Effekte zu vermeiden, ist ein forcierter Kesseltausch von 27.000 bis 40.000 jährlich installierten Biomassekesseln notwendig“, bekräftigte Strimitzer. „Der Kesseltausch gehört zu den „Low Hanging Fruits“ der Energiewende, weil er relativ einfach umzusetzen ist und substanzielle Effekte erzielt, vor allem beim klassischen Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren mit 3.000 Litern Heizölverbrauch. Bioenergie ist zudem der billigste Wärmespeicher.“ Der Kesseltausch rechne sich auch volkswirtschaftlich, so fließen beim Kauf eines Pelletskessels mit einmaliger Anreizförderung von 10.000 € über die Betriebsdauer von 20 Jahren 55.000 € an den Staat, etwa durch die Umsatzsteuer oder Lohnnebenkosten.

Handlungsempfehlungen der Biomassestrategie

Die Biomassestrategie enthält 23 Handlungsempfehlungen, unter anderem den Ausbau der Bioenergie im Rahmen der möglichen Potenziale. Diese sieht Strimitzer etwa im Landschaftspflegeholz und im Zuge des klimafitten Waldumbaus. Die stoffliche Holzverwendung (z.B. Holzbau) sei zu forcieren, um Nebenprodukte für die energetische Nutzung zu mobilisieren. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie REDIII sollte im Sinne der Stärkung nationaler Interessen umgesetzt werden, forderte er. „Wir werden erneuerbare Energien in Zukunft auch importieren müssen, zum Beispiel erneuerbaren Wasserstoff und brauchen eine langfristige Importstrategie“, verriet Strimitzer. Auszuloten gelte es, wie heimische Ökoenergie aus Biomasse-Kraftwärmekopplungsanlagen vermehrt im Winter produziert werden könne, um die Winterstromlücke zu schließen. Flüssige Biotreibstoffe inklusive Holzdiesel seien eine Blaupause, wie man mit der Land- und Forstwirtschaft einen ganzen Sektor defossilisieren und die Energieversorgung absichern könne, meinte Strimitzer. Der Energieexperte warnte davor, die Klimaneutralität von Biomasse infrage zu stellen, der natürliche CO2-Kreislauf sei simpel.

Biomasse überall im Energiesystem der Zukunft einsetzbar

Auf die Frage von Moderatorin Lisa Münzer, ob mehr regionale oder mehr zentrale Lösungen für Biomasse und Bioenergie benötig würden, antwortete Strimitzer: „Biomasse ist sehr vielseitig. Ob gasförmig, flüssig oder fest – sie kann überall im Energiesystem der Zukunft Anwendung finden. Wir brauchen sowohl kleine regionale Lösungen, aber auch überregionale Anwendungen. Auch Titschenbacher unterstrich das Sowohl-als-auch: „Raumwärme wird ein wichtiger Faktor bleiben, für die Industrie braucht es eine überregionale Logistik, ohne dass andere ausgehebelt werden. Es besteht ein extremer Handlungsbedarf für die Energiewende. Die Biomassestrategie zeigt das Potenzial. Wir benötigen verlässliche Rahmenbedingungen, gerade auch im Biogasbereich warten Betriebe auf Lösungen.“

Logistik entscheidet über Mobilisierung

„Über die Mobilisierung entscheidet die Logistik“, leitete Titschenbacher zum nächsten Veranstaltungsthema über. Für dieses hat Professor Manfred Gronalt vom Institut für Produktionswirtschaft und Logistik an der Universität für Bodenkultur Wien eine einfache Definition: „Geerntetes Material mit möglichst wenigen Handgriffen in möglichst kurzer Zeit und optimalem Zustand zum Verbraucher zu bringen, mehr muss Logistik nicht machen.“ Herausforderungen seien hohe Transportkosten, saisonal schwankende Verfügbarkeiten, Kalamitäten sowie Lagerbeschränkungen. Bei der Umsetzung sei auf die Nutzung von Skaleneffekten zwischen Großwald, Kleinwald oder Waldwirtschaftsgemeinschaften zu achten. Bei der Belieferung verschiedener Verbraucher, wie Heizwerke, KWK-Anlagen sowie Papier- und Zellstofffabriken könnten Synergien im Transportketten-Design genutzt werden.

Datenverfügbarkeit auf Fingerschnippen – KI auf dem Vormarsch

In der Technologie der Biomasselogistik hat sich laut Gronalt bereits vieles weiterentwickelt: „Mit digitalem Lieferschein, der Möglichkeit online Daten über Wetter und Verkehr einzuholen und der Koordination verschiedener Maschinen zur simultanen und synchronen Einsatzplanung sind wir heute um ein Vielfaches besser aufgestellt als vor zehn Jahren. Die Verfügbarkeit der Daten auf Fingerschnippen spart Zeit.“ In der mit der Entwaldungsverordnung (EUDR) einhergehenden Geolokalisierungspflicht sieht Gronalt auch eine Chance. „Die Rückverfolgbarkeit in der Dokumentation, woher unsere Ware stammt, ist eine Möglichkeit, Lokalisierungspotenziale aktiv zu nutzen und zum Beispiel mit Satelliten Restbestände ausfindig machen und Holzmengen mitnehmen.“ Als weitere technologische Errungenschaften nannte Gronalt emissionsarme Hacker und hydraulische Pressen für Hackschnitzel, um Gewicht einzusparen. Elektrische Lkw, Harvester oder Forwarder seien dagegen noch Zukunftstechnologien. „Die künstliche Intelligenz steht erst am Anfang und wird immer besser“, blickte Gronalt voraus. So habe Palfinger etwa schon einen automatischen Holzladekran entwickelt.

„Holzfahrer sind Mangelware. Wenn wir die Bereitstellung erhöhen wollen wie in der Biomassestrategie vorgesehen, brauchen wir auch die personelle Ausstattung, um das Material abzufahren.“ Im EU-Projekt „Holzfahrer ABC“ sollen junge Menschen mit dem Beruf des Frächters vertraut gemacht werden.

Klimafitte Waldbewirtschaftung

Mit der regionalen Biomasse-Bereitstellung aus der heimischen Land- und Forstwirtschaft beschäftigten sich Christoph Huber, FAST Traunkirchen, und Josef Rathbauer, HBLFA Francisco Josephinum. Bereits bei seiner Einleitung hatte Titschenbacher betont, dass eine Einschränkung der Waldwirtschaft keine Option sei und dass sich die Forstwirtschaft einer nachhaltigen klimafitten Waldbewirtschaftung verschrieben habe. Angesichts zunehmenden Drucks auf die Waldbesitzer durch den Klimawandel und Schadereignisse lobte Titschenbacher den Waldfonds als wichtiges Instrument zur Unterstützung der Bewirtschafter.

Energieholzproduktion in Österreich stark verwurzelt

Huber wies auf die große wirtschaftliche Bedeutung von Energieholz in Österreich hin. „Gerade im Kleinprivatwald unter 200 ha gibt es eine starke Bindung zum Wald und Brennstoff Holz. Man ist stolz darauf, Brennholz aus dem eigenen Wald zu gewinnen.“ Am Beispiel Bayern zeigte Huber, dass im Kleinwald unter 20 ha der Energieholzanteil am Einschlag bei über 53 % liegt, während er bei den Bayerischen Staatsforsten nur etwa 10 % ausmacht. Auch zwischen den forstlichen Wuchsgebieten bestehen große Unterschiede bei den Anteilen der geernteten Sortimente. So sind im laubholzreichen Östlichen Hügelland zwei Drittel der Ernte Energieholz und nur 12 % Sägerundholz. In den Zentralalpen, wo Laubholzbetriebe dagegen nur 1 % der Betriebe ausmachen, fallen 10 % Energieholz und 65 % Sägerundholz an.

Erstdurchforstungen bringen große Energieholzmengen

„Der Waldumbau bringt mehr Energieholz auf den Markt, weil im Zuge des schrittweisen Umbaus zu klimafitten Wäldern viele neu gegründete Bestände in den nächsten Jahrzehnten in die Erstdurchforstung geraten“, prognostizierte Huber. Diese durchzuführen, sei unabdingbar für die Forstwirtschaft, sonst könne man kein Wertholz produzieren. Aus den Erstdurchforstungen fallen immer größere Energieholzmengen an. Den Fäll- und Rückekosten von 15 bis 25 €/srm stehen Erlöse von 25 €/srm bei Hackschnitzeln guter Qualität gegenüber. Hackschnitzel mittlerer Qualität würden für 20 €/srm veräußert, Hackgut schlechterer Qualität mit hohen Feinanteilen werde um unter 10 €/srm gehandelt, teilweise sei es nicht absetzbar, berichtete Huber. „Auch der Baumartenwandel bringt mehr Energieholz: Während der Blochholzanteil bei Nadelholz 60 % beträgt, liegt er bei gepflegten Laubholzbeständen bei 30 %, bei ungepflegten Laubholzbeständen sind es nur 15 bis 20 %“, informierte Huber. Allerdings sind mit den Laubholzblochen höhere Erträge erzielbar, insbesondere bei Furnierholz lassen sich 260 bis 380 €/fm lukrieren, zeigte Huber am Beispiel der Esche.

Schwierige Ertragslage für Waldbewirtschafter

Die wirtschaftliche Situation der Waldbesitzer stellte Huber als schwierig dar, im Kleinwald seien Erträge und Aufwand annähernd gleich hoch. Forstbetriebe erwirtschaften abhängig vom Holzpreis leicht positive Erträge. Abhängig von der Professionalität gibt es auch große Unterschiede bei den Kosten der Brennholzproduktion. Im Bauernwald präsentierte Huber ein Beispiel mit 104 €/rm Vollkosten frei Hof, ein professioneller Brennholzbetrieb schaffte es für 79,50 €/rm.

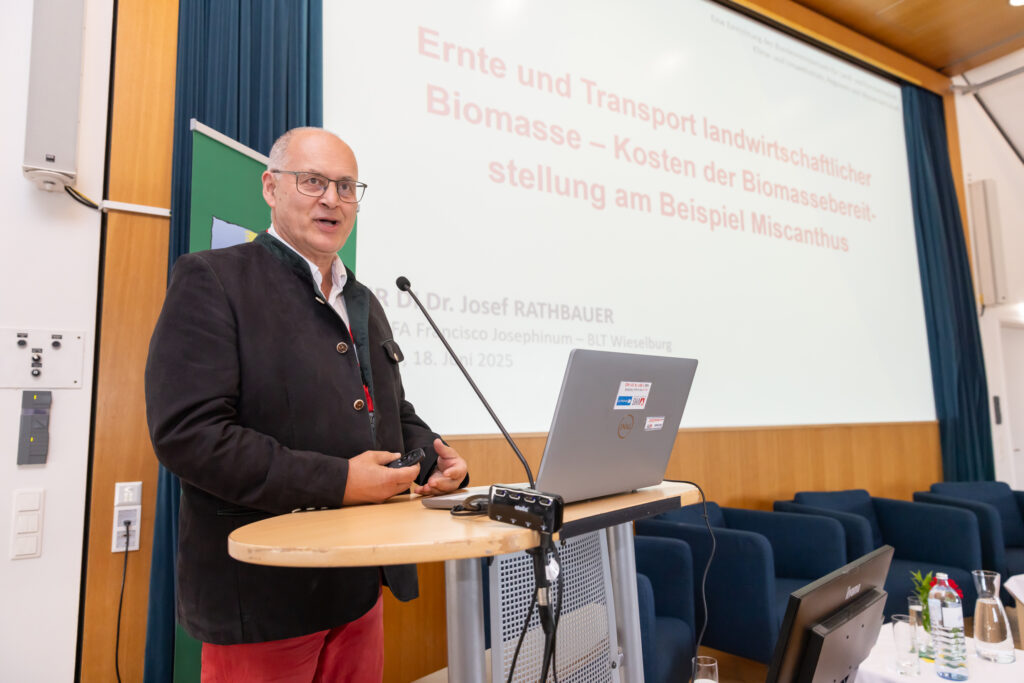

Miscanthus etabliert, doch Euphorie vorbei

Die Bereitstellung landwirtschaftlicher Biomasse brachte Rathbauer dem Publikum am Beispiel Miscanthus näher, dem Riesenchinaschilf aus Ostasien. In der Hoffnung auf Spitzenerträge von bis zu 40 Tonnen pro Hektar und Jahr, seien in den 1980er-Jahren erste Miscanthusfelder in Österreich entstanden, allerdings war die Euphorie rasch verflogen. „Auf Grenzertragsböden erzielt man auch nur Grenzertragserträge“, schilderte Rathbauer. „In der Praxis lassen sich auf guten Standorten 15 Tonnen Trockenmasse je Hektar erzielen.“ Mittlerweile hat sich der Anbau etabliert, ist aber nicht über 1.000 ha hinausgekommen.

Kosten für Ernte, Transport und Lagerung

Dass der Miscanthusanbau sich nicht stärker etabliert habe, liege auch daran, dass vor allem Maisstandorte geeignet seien, und mit dem Miscanthusanbau die Fläche für 20 Jahre gebunden sei. Auch seien die Begründungskosten hoch: Für das Pflanzmaterial, wofür Rhizome verwendet werden, fallen 2.000 €/ha an. Positiv sei, dass ab dem dritten Jahr eine jährliche Ernte erfolgen könne und dass diese im März bis April durchgeführt werde, wenn genug Erntemaschinen (meist Feldhäcksler) zur Verfügung stehen. Weil der Trockengehalt im Frühjahr bei 85 % liegt, ist Miscanthus auch gut lagerfähig. Im Winter fallen die Blätter ab, wodurch Nährstoffe in den Boden gelangen. Daher müssen die Felder selten gedüngt werden. Aus Miscanthus (Häckselgut, Ballen oder Briketts) wird Wärme, Strom oder mechanische Energie in Form von Flüssigkraftstoffen gewonnen. „Der Transport ist ein wichtiger Kostenfaktor, den bei 20 km Entfernung steigen die Kosten um das 2,5 fache an“, sagte Rathbauer. Zusammengefasst betragen Ernte-, Transport- und Lagerkosten bei Häckselgut bei 1 km Feld-Hof-Entfernung zwischen 63 und 67 €/Tonne Trockenmasse, bei 10 km Entfernung sind es bereits 84 bis 87 €/Tonne. Im Falle von Quaderballen liegen die Ernte-, Transport- und Lagerkosten im Falle von 1 km Feld-Hof-Entfernung bei 71 bis 81 €/Tonne Trockenmasse, bei 10 km sind es 77 bis 87 €/Tonne.

Internationaler Handel: Biomasse als Commodity

Einblicke in den internationalen Biomassehandel gab Martin Englisch, BEA Institut für Bioenergie: „Ihre hervorragenden Transporteigenschaften machen Pellets zur einzigen internationalen Biomasse-Commodity, also einem an der Börse gehandelten Massengut mit genormten Eigenschaften. Pellets bestechen durch unbegrenzte Lagerfähigkeit, weil sie sich biologisch nicht abbauen und dadurch, dass die Lager- und Transportlogistik für Getreide verwendet werden kann. Im Vergleich zu Hackgut haben Pellets pro Tonne den doppelten Heizwert, pro Kubikmeter die dreifache Schüttdichte und die fünffache Energiedichte.

50 Mio. Tonnen Pellets werden bereits weltweit jährlich produziert, und dies ohne geschätzte 10 bis 20 Mio. Tonnen in China. Die Verbräuche für den Raumwärme- und den Industriemarkt halten sich weltweit etwa die Waage. Lagerung und Logistik sind je nach Konsum sehr unterschiedlich – vom Kaminofen in Südeuropa über die Pelletszentralheizung in Mitteleuropa bis zu großen Kraftwerken in Nord- und Westeuropa sowie in Korea und Japan.

Forderung nach Pelletsbevorratungspflicht

„Die Logistik muss zur Anwendung passen“, hob Englisch hervor. „Für Industriepellets werden langfristige Verträge abgeschlossen. Es müssen große Mengen zwischengelagert werden können, um einen Puffer zu haben, damit Schiffe entladen werden können.“ Bei Kleinfeuerungen gelten Preise oft nur für Monate, Einlagerungsaktionen im Frühjahr/Sommer sollen die Nachfrage staffeln. Bei Kleinfeuerungen waren die Lagerkapazitäten auch aus Kostengründen in der Vergangenheit relativ klein, aber die Infrastruktur wächst. „Es fehlt politische Verantwortung zur Absicherung der Versorgungssicherheit in Form der Bevorratungspflicht“, kritisierte Englisch. Auch mangele es an Angeboten für die Bahnlogistik in Österreich.

Pelletsimporte aus Österreich und den USA im Vergleich

Zwar werden zwei Drittel der weltweiten Pelletsproduktion in Europa verbraucht (50 % in der EU, 18 % in Großbritannien und der Schweiz), doch wird nur die Hälfte der Pellets in Europa produziert. Diese Lücke wird durch Importe von jährlich 7 Mio. Tonnen vor allem aus Nordamerika gedeckt. Englisch stellte einer Pelletslieferung nach Italien von Österreich aus eine Übersee-Lieferung aus den USA gegenüber. Im Vergleich zu Österreich (182 €/Tonne) weisen die USA, bedingt durch niedrigere Rohstoff- und Energiekosten, erheblich geringere Produktionskosten (125 €/Tonne) auf. Rechnet man die Transportkosten für eine Lieferung nach Rom hinzu, ergibt sich für Österreich ein Preis von 240 bis 250 €/Tonne. Aus den USA sind es mit 255 €/Tonne nur geringfügig mehr.

Noch kein Durchbruch für torrefizierte Pellets

Trotz Vorteilen in der Logistik, Energiedichte und industriellen Brennstoffeigenschaften konnten sich torrefizierte Pellets, die hinsichtlich Heizwert im Bereich von Braunkohle liegen, bislang nicht durchsetzen, gab Englisch bekannt. Es gab kaum industrielle Umsetzungen. Immerhin geht gerade in Finnland mit Joensuu Biocoal ein Werk mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen torrefizierter Briketts in Betrieb, bislang das größte Werk Europas. Schwankende Nachfrage und damit erforderliche Zwischenlagerungen, wie etwa ein um 48 % erhöhter Strombedarf im Winter in Großbritannien, könnten torrefizierte Pellets als Lösung ins Spiel bringen, vermutet Englisch.

Drax – Logistik eines Biomassegiganten

Die Pelletslogistik eines Biomasseriesen beschrieb Mark Gibbens, Logistikchef bei Drax Global. Im Kraftwerk in Drax in North Yorkshire wurden im Vorjahr 7,5 Mio. Tonnen Holzpellets eingesetzt, ein neuer Rekord. Durch den Umstieg von Kohle auf Pellets konnte Drax seine CO2-Emissionen seit 2012 um 90 % reduzieren und dazu beitragen, dass Großbritannien 2024 aus der Kohleverstromung aussteigen konnte. Drax bezieht seine Pellets vor allem aus fünf eigenen Pelletsproduktionen im Südosten der USA. 200 bis 250 Frachtschiffe mit einer Kapazität zwischen je 30.000 und 68.000 Tonnen Pellets erreichen jedes Jahr die Häfen in Großbritannien. Von dort transportiert eine Flotte aus neun Zügen mit je 25 eigens in Großbritannien gefertigten Spezialwaggons (116 m3 Volumen) täglich 20.000 Tonnen Pellets zum Kraftwerk Drax, wo sie in vier Speicherdomen mit einer Kapazität von je 75.000 Tonnen Holzpellets eingelagert werden. „Im Winter, wenn die vier Kraftwerksblöcke mit je 660 MW auf Grundlast fahren, erreicht der Pelletsverbrauch mit 200.000 Tonnen pro Woche den Höhepunkt“, schilderte Gibbens. „Dann ist unsere Versorgungskette mit Lieferung just-in-time besonders gefordert.“ Die Biomassekraftwerke leisten einen großen Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze, denn die Offshore-Windkraft ist in Großbritannien extrem volatil. Zudem plant Drax seine biogenen CO2-Emissionen künftig mit einer großen BECCS-Anlage abzuscheiden und zu speichern.

Vorteile der Binnenschifffahrt

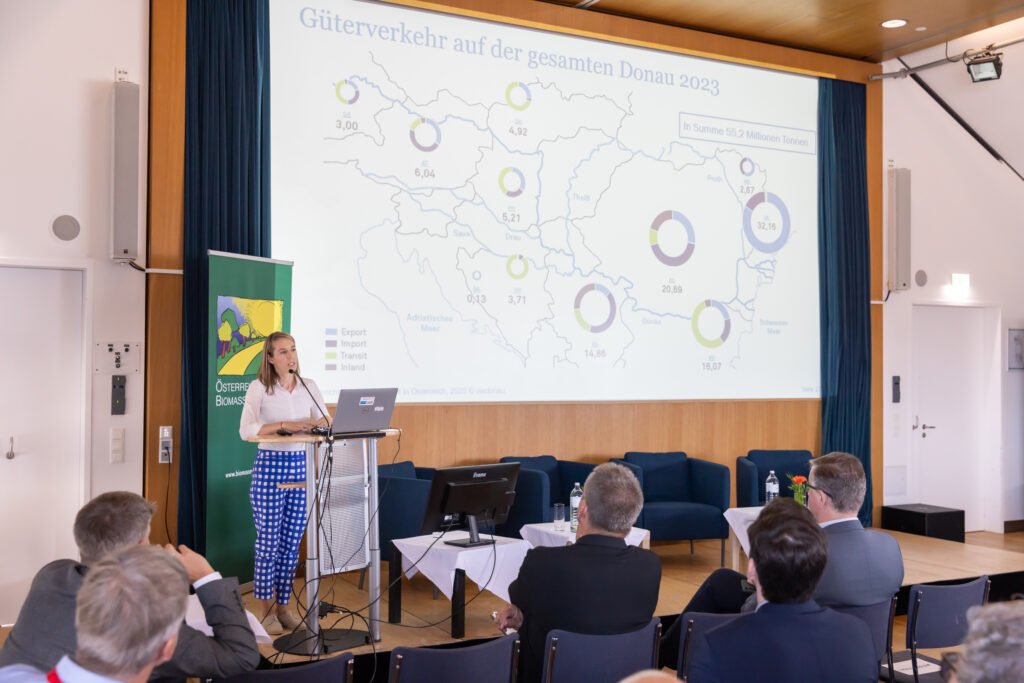

„Ein umweltfreundliches Produkt sollte auf einem umweltfreundlichen Weg transportiert werden“, eröffnete Bettina Matzner von der Wasserstraßengesellschaft via donau. „Nicht neben jedem Feld gibt es einen Fluss oder Bahngleise. Entscheidend ist, auf die Stärken der Verkehrsträger zurückzugreifen und zusammenzuarbeiten.“ Als Vorteile der Binnenschifffahrt nannte sie hohe Ladekapazitäten auf weiten Distanzen, multifunktionale Laderäume mit hoher Produktflexibilität, günstige Kosten, eine hohe Transportsicherheit und die geringe Umweltbelastung. „Das Binnenschiff entlastet Straße und Schiene, ein Vierer-Schubverband (1 Schubschiff und 3 unmotorisierte Schubleichter) kann von der Zuladung her 175 Waggons à 40 Nettotonnen oder 280 Lkw à 25 Nettotonnen ersetzen. Bis zu 12 Schubleichter sind auf der unteren Donau in einem Schubverband möglich. Pro Leichter können 2.700 Tonnen bzw. 3.500 m3 transportiert werden.

Transportachse Donau, Rotterdam und Schwarzes Meer

Im Herzen von Europa liegend, ist Österreich über die Wasserstraße an die Nordsee und das Schwarze Meer angebunden. In sechs Tagen können von Österreich die 1400 km entfernten großen Nordseehäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen erreicht werden. Die Fahrt zum Hafen Constanta über 1.900 km dauert nur fünf Tage, weil weniger Schleusen zu überwinden sind. Beim Transport einer Gütertonne mit gleichem Energieeinsatz hat das Binnenschiff mit 370 km Transportweite die Nase vor der Bahn (300 km) und dem Lkw (100 km). Umgerechnet liegen die externen Kosten pro Transportkilometer beim Binnenschiff unter 1,5 Cent gegenüber fast 5 Cent auf dem Lkw. Der Krieg in der Ukraine hat in den letzten zwei Jahren zu einem starken Anstieg des Transportaufkommens geführt, weil die ukrainischen Häfen für Transporte über das Schwarze Meer gesperrt waren. So wurden im Jahr 2023 55 Mio. Tonnen Güter auf der Donau transportiert. „20 % der auf der Donau beförderten Güter stammen aus dem Agrar- und Forstbereich“, erzählte Matzner.

Anteil der Bahnlogistik geht zurück

Obwohl ein Anteil von 35 % angestrebt werde, sei der Anteil der Bahn bei der Holzlogistik inzwischen auf 26 % gesunken, erklärte Professor Gronalt.

Während beim Lkw-Transport viele direkte Kosten für Fahrer oder den Treibstoff anfielen, hat die Bahn infolge wesentlich mehr Personals auch wesentlich höhere Fixkosten, unterstrich er. „Jährlich etwa 7 Mio. Tonnen Holz befördert die Rail Cargo Group nach Österreich: 3,8 Mio. Tonnen Rundholz, knapp 2 Mio. Tonnen verarbeitete Holzprodukte wie Pellets oder Schnittholz und 1,2 Mio. Tonnen Hackschnitzel, mit denen vor allem die Papier- und Zellstoffindustrie beliefert wird“, berichtete André Fattome, der bei der Rail Cargo Group als Segmentmanager Wood tätig ist. Für Hackgut gibt es oben offene Container, die direkt am Gleis per Bagger oder Förderband beladen werden. Ein Zug aus 24 Waggons mit je drei Containern kann 1.500 bis 1.800 Tonnen Hackgut befördern. „Jährlich werden so etwa 35.000 Lkw eingespart. Wir haben sechsmal weniger Emissionen als der Lkw-Verkehr“, verkündete Fattome.

Innovationen für mehr Bahntransport

Für den Pelletstransport nach Italien oder in die Schweiz werden Waggons mit großem Ladevolumen und flexibler Innengeometrie (Ha*-Covered Wagon) eingesetzt.

45 Anschlussbahnen befinden sich in Österreich direkt beim Holzkunden. Die Anbindung an die Straße stellt eine große Herausforderung für die Bahn dar. Für Werke und Endkunden ohne Bahnanschluss hat die Rail Cargo Group den „Mobiler“ entwickelt. Eine hydraulische Hubeinrichtung am Mobiler-Fahrzeug ermöglicht einen raschen und unkomplizierten Umschlag von Containern sowie Wechselbrücken

zwischen Lkw und Waggon ohne Kranarbeiten. „Mit dem Schüttgutbehälter können wir Schiene und Straße miteinander verknüpfen. Ein normaler Lkw kann von oben oder hinten beladen und am Bahnhof umgeschlagen werden. Wir verbinden Straße und Schiene, wo es Sinn macht. Die Schiene kann mehr als ihr zugetraut wird“, fasste Fattome zusammen, der sich auch stark für Kooperationen aussprach. „Wir brauchen die Zusammenarbeit mit Schiff und Schiene“, stimmte Maximilian Gruber, Geschäftsführer Gruber Transporte zu und betonte: „Biomasse ist mehr als ein Trend.“ In den 1990er-Jahren sind Gruber Transporte mit der Entstehung größerer Heizwerke im Lungau in den Biomassetransport eingestiegen. Gehackt wird meist im Wald, wo das Hackgut liegen bleibt und später von einem Schalengreifer aufgenommen und beim Heizwerk abgekippt wird.

Biomasse auf dem Lkw: Kostensteigerungen und zunehmende Bürokratie

Gruber brachte dem Publikum die Herausforderungen in der Praxis näher, die viel Improvisation erforderlich machen. Diese bestehen aus zunehmenden

Importen und Exporten auch innerhalb der Bundesländer, starken saisonalen Schwankungen oder auch einem temporären Mangel an Lkw sowie dem generellen Fahrermangel. Hohe Kostensteigerungen setzen den Transportunternehmen zu. So seien die Lohnkosten in den letzten vier Jahren um 30 % gestiegen. Pro Atrotonne bezifferte Gruber die Hackkosten auf 35 € und den Transport im Wald bei 10 km Distanz auf 40 € bzw. 50 € bis 25 km. „Sobald wir ein Zwischenlager haben, steigen die Kosten enorm“, sagte Gruber. „Aber ohne Zwischenlager geht es nicht mehr. Das Heizwerk bestimmt genau, in welchen Monaten es welche Mengen benötigt, das passt mit dem Anfall nicht zusammen.“ Gruber bestätigte, dass man auf einem hohen Digitalisierungsniveau angekommen sei. Standorte werden per Handy oder Tablet im Lkw erfasst und auch der Weg zum Lagerort und von dort zum Heizwerk dokumentiert. Gruber prangerte jedoch den zunehmenden enormen Aufwand für Bürokratismus an, dies sei unverhältnismäßig, denn man transportiere ein umweltfreundliches und regionales Produkt.

Biomassestrategie liefert Antwort auf Herausforderungen

Auch Georg Rappold, Leiter der Abteilung Holzpolitik, Bioökonomie und Innovation im BMLUK sprach sich in seinen Schlussworten gegen Überregulierungen aus. „Biomasse ist ein Dauerbrenner, auch hinsichtlich der Herausforderungen. Leider befindet sich die innovative Biomassebranche immer in der Rechtfertigungsposition, warum und wie wir Biomasse verwenden. Darauf liefert die Biomassestrategie die richtige Antwort. Biomasse hat einen langen Atem, sie bietet eine große Chance für die dezentrale Energieversorgung und fördert die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Angesichts der aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten wird der Ruf nach lokalen, regionalen Energieträgern laut werden.“

Rückfragehinweis:

Forstassessor Peter Liptay,

Österreichischer Biomasse-Verband,

Tel: 01 533 07 97 32;

E-Mail: liptay@biomasseverband.at